引札の巻(第2回)

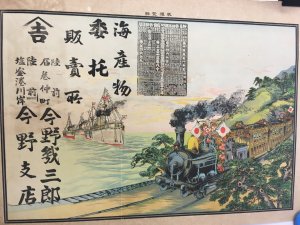

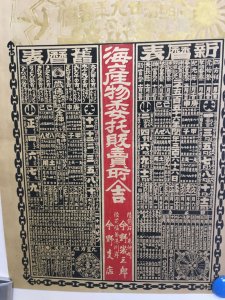

①当時、塩釜にも支店が有り、手広く海産物を商っていた。

図案は当時単騎シベリヤ横断で話題になった、福島安正中佐を大黒様に変え世界中の貨幣で囲っている。

②当時最新の日本海軍の艦隊及び蒸気機関車の図(仙石線全線開通昭和3年11月 石巻線開通 大正元年)

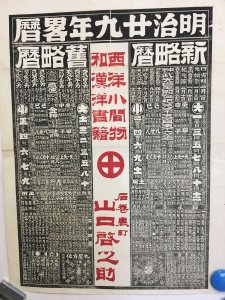

③純粋な暦表で、この年度は今野商店では3種類(①、②、③)の引札を発行している

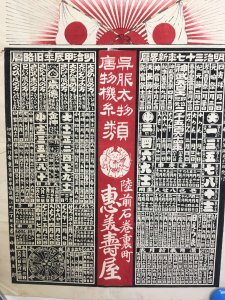

④石巻字裏町23番地 阿部市郎商店「恵美寿屋」(呉服太物商)明治32年3月に開業しています

⑤当時、手広く書籍類を販売し、最新の文化の担い手として、よく名前が明治中期の資料にでてきます。

(※明治11年度の石巻小学校新築に関して当時大金の10円也を寄付しています。)

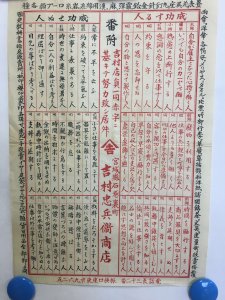

⑥初代忠兵衛氏は明治期小学校で使用するスレート石盤の販売で商売を拡大し、昭和初期には東北でも有力な雑貨卸商として繁栄。2代目忠蔵氏は昭和21年発足した石巻商工会議所初代会頭として活躍した。

冠省

⑥で紹介賜りました、吉村忠兵衛を四代祖とする吉村英樹と申します。厚かまし事乍ら、先般、『吉村家譜系圖』の完成をみましたので、一部をご開陳致します。文久2(1862)年、滋賀県甲賀郡甲南町(現 甲賀市)に生まれた初代忠兵衛は、明治15(1882)年、桃生郡十五濱村(現 石巻市雄勝町)に来たり、石板・スレート瓦製造業『吉村製硯工場』を設立した事に石巻における事業を開始しました。設立当初は、主に横浜居留地向けビリヤード盤も製造していました。

明治39(1904)年、当時の石巻町裏町83番地に移り、同年9月15日に『吉村合名會社』を設立したのを皮切りに、主だった会社組織として、大正12(1922)年2月21日に『石巻共同運輸株式會社』、昭和5(1930)年6月15日に『石巻合同汽船株式會社』、同7年(1932)年にブリヂストンタイヤ株式會社東北総代理店たる『吉村BS商会株式會社(仙台市清水小路)』、同年11月14日に『鳴瀬川礦業株式會社』、同年8月23日を以て合名會社とは別に、『合資會社吉村商店』、昭和11(1936)年3月14日に『株式會社吉村商店』[これら三分割は税制対策と思われます。]を設立しました。

また、『石巻庶民金庫(現 石巻信金)』の設立発起人、初代筆頭理事(営業開始から社屋竣工までは吉村商店内で業務施行)や宮城県度量衡協会(内務省令により設立)初代理事等を務めました。

この間、事業は忠兵衛から次男の忠蔵に移りますが、大正3(1914)年12月20日竣工の『中央停車場(東京駅丸の内駅舎)』の屋根に使用された44万余枚のスレートを製造納入。また同年3月に開催された「東京大正博覧会(総裁 閑院宮戴仁親王)」に出品した「大硯」が、大正天皇御買上げの営に浴し、宮内省”御用”に。また、鐵道省・農商務省・内務省・文部省の他、緒官衙の”御用達”を拝命しました。

吉村家は代々、事業を多角化する過程で実子ではなく、父祖の地である近江から血縁者を招いており、小生の祖父「兵司(京城帝大卒)」は、初代忠兵衛の実父、捨五郎の二男嫡孫であり、吉村商店北満支店(旧満洲国三江省チャムス市向陽街区に『松屋百貨店』)を昭和8(1933)年に設立しました。

以上、縷々書き述べましたが、何らのご参考になれば幸いです。

恐惺不尽

我が家の大変に古くて大きな算盤(問屋そろばんと言うようです。下の珠が5つあります)の裏に吉村忠兵衛商店と書いてあり、何となく検索してこちらに辿りつきました。

うちみたいな山間の水呑百姓の家にグッズ(?)があるのが不思議ですが、このそろばんは本当に古いものだったんですね〜